Escrito por Elisa Cristina de Jesus Lopes [1]

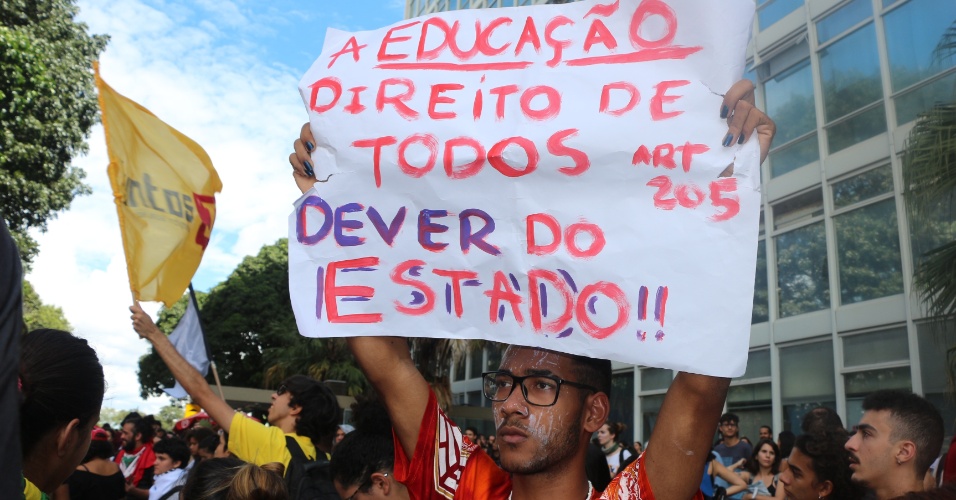

O acesso e a permanência de estudantes de baixa renda no ensino superior transcendem as esferas meramente social e econômica, consolidando-se, fundamentalmente, como questões de direito. A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 205, estabelece a educação como um direito universal, imputando ao Estado e à família o dever de promovê-la para o pleno desenvolvimento individual, o exercício da cidadania e a qualificação profissional. Nesse sentido, quando barreiras socioeconômicas e, notadamente, deficiências na infraestrutura de transporte impedem que um estudante de baixa renda não apenas acesse, mas também aproveite integralmente o ensino superior, há uma potencial violação desse direito fundamental. O Direito não pode limitar-se à formalidade de uma garantia em texto, mas deve assegurar as condições materiais para que esse direito seja efetivamente exercido.

O ingresso e a permanência no ensino superior representam um marco fundamental na trajetória de muitos jovens, prometendo ascensão social e profissional. Contudo, para estudantes de baixa renda, esse percurso é frequentemente permeado por desafios que vão muito além da aprovação no vestibular. As barreiras não se restringem à etapa de acesso, mas se estendem ao próprio aproveitamento acadêmico, culminando, muitas vezes, na evasão. O Direito Constitucional, ao defender o princípio da isonomia, ou seja, da igualdade, confronta-se com uma gritante desigualdade material evidente nesse contexto. A igualdade formal, que prega que todos são iguais perante a lei, torna-se insustentável diante de condições de partida tão díspares. Dessa forma, o Direito, por meio de ações afirmativas como as cotas e políticas públicas de permanência, que englobam o auxílio-transporte e bolsas de estudo, empenha-se em corrigir tais desigualdades. O objetivo é promover a isonomia, tratando os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades, a fim de que a igualdade seja alcançada. Em particular, a falta de acesso a condições de transporte equitativas, conforme detalhado anteriormente, agrava essa disparidade material, impactando diretamente o direito à educação.

Santos e Almeida (2018) argumentam que a igualdade formal preconizada pela Constituição não se traduz em igualdade real quando os estudantes partem de contextos tão desiguais. Para elas, é dever do Estado agir proativamente para garantir a permanência com qualidade. Estudantes de baixa renda, em sua maioria, provêm de escolas públicas com infraestrutura precária e corpo docente sobrecarregado, resultando em uma base educacional que nem sempre os prepara adequadamente para as exigências do ensino superior. A falta de acesso a cursos preparatórios, materiais didáticos de qualidade e até mesmo a uma internet estável para pesquisas e estudos online agrava ainda mais essa lacuna.

Diante disso, a exclusão ou a dificuldade de permanência desses estudantes, em função de sua condição socioeconômica e logística, pode ser interpretada como uma afronta a esse direito humano fundamental. Por isso, o Direito atua como um instrumento vital na formulação e implementação de políticas públicas destinadas a mitigar tais desigualdades. Leis que garantem programas de assistência estudantil, investimentos em infraestrutura universitária, como moradias e restaurantes universitários, e normativas para programas de cotas são exemplos palpáveis de como o Direito busca corrigir distorções sociais. Inclusive, o sistema judiciário pode ser acionado para assegurar a efetividade desses direitos e a execução de políticas que visem à inclusão.

Ao ingressarem na universidade, esses jovens se deparam com um ambiente que pode ser, para muitos, completamente novo e intimidante. A diferença de repertório cultural, as dificuldades em acompanhar discussões complexas e a pressão para conciliar os estudos com a necessidade de trabalhar para complementar a renda familiar são fatores que impactam diretamente o desempenho acadêmico e a saúde mental desses estudantes. A universidade, que deveria ser um espaço de igualdade de oportunidades, acaba por reproduzir e até mesmo acentuar as desigualdades já existentes. Embora não se configure uma discriminação direta baseada em raça ou gênero, a dificuldade enfrentada por estudantes de baixa renda, em virtude de sua condição socioeconômica, pode ser caracterizada como uma forma de discriminação indireta ou estrutural. Isso posto, o sistema, sem as devidas intervenções, perpetua desvantagens para um grupo específico, violando o princípio da não discriminação. Como apontam Clem, Vinhal e Conceição (2024), “as garantias legais não bastam, é preciso assegurar as condições materiais para que o estudante permaneça e se desenvolva dentro do ambiente universitário” [2].

Um dos aspectos mais tangíveis e, por vezes, subestimados das desvantagens enfrentadas por estudantes de baixa renda é a questão da mobilidade. Enquanto muitos colegas desfrutam da comodidade de ter um carro particular, permitindo flexibilidade de horários, acesso a bibliotecas e laboratórios fora do horário de aula e maior disponibilidade para atividades extracurriculares, os estudantes que dependem do transporte público enfrentam uma realidade bem diferente. As longas e cansativas horas em ônibus lotados, o tempo de deslocamento que se estende por várias horas diárias, a imprevisibilidade dos atrasos e a falta de segurança em determinadas rotas consomem uma energia preciosa que poderia ser dedicada aos estudos. Para um estudante que depende de três ou quatro conduções para chegar à universidade, o simples ato de frequentar as aulas torna-se uma maratona. Essa rotina exaustiva compromete o tempo de estudo em casa, a participação em grupos de pesquisa, o envolvimento em projetos extensionistas e até mesmo a simples permanência no campus para socialização e troca de ideias com colegas e professores. Como constatam Oliveira e Morais (2022), “a mobilidade escolar, quando precária, compromete o desempenho, a saúde e o envolvimento acadêmico de jovens das camadas populares” [3].

A impossibilidade de permanecer na universidade após o término das aulas, seja para usar a biblioteca, participar de monitorias ou encontros de estudo, coloca esses estudantes em desvantagem competitiva. O acesso limitado a esses recursos, essenciais para o aprofundamento do conhecimento e a construção de uma rede de apoio acadêmico, pode resultar em um desempenho inferior e, consequentemente, na frustração e no desânimo. Professores e demais membros da comunidade acadêmica têm um papel vital na identificação e acolhimento desses estudantes, reconhecendo as realidades distintas que cada um traz consigo. Contudo, por muitas vezes, observa-se que os docentes generalizam a condição social dos seus alunos e não se importam se uns têm mais vantagens do que outros no acesso à universidade. A empatia e a flexibilidade no processo de ensino-aprendizagem podem fazer uma diferença significativa na realidade desses estudantes.

Para mitigar esses desafios, é fundamental que as instituições de ensino superior e a sociedade como um todo atuem de forma mais incisiva. As universidades precisam ir além das políticas de cotas, que são cruciais para o acesso, e investir em programas de permanência que ofereçam apoio financeiro, bolsas de estudo, auxílio-transporte, moradia estudantil, acompanhamento psicopedagógico e programas de nivelamento acadêmico. A criação de horários de atendimento mais flexíveis para recursos acadêmicos e a promoção de uma cultura universitária mais inclusiva também são essenciais.

Em suma, o desafio do acesso e aproveitamento da faculdade para estudantes de baixa renda é complexo e multifacetado, com a questão da mobilidade sendo apenas uma das muitas faces da desigualdade. Superar essas barreiras não é apenas uma questão de justiça social, mas um imperativo para a construção de uma sociedade mais equitativa e com pleno desenvolvimento de seu potencial humano. Esses empecilhos constituem um campo fértil para a intervenção do Direito, que tem por missão garantir a efetividade dos direitos fundamentais, promover a justiça social e combater as profundas desigualdades que ainda permeiam a sociedade brasileira.

Referências

BRASIL. Constituição Federal. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 14.914, de 4 de julho de 2024. Institui a Política Nacional de Assistência Estudantil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 jul. 2024.

CLEM, Eliene Lacerda do Vale; VINHAL, José Mauro; CONCEIÇÃO, Maria Izabel Gonçalves da. A permanência de estudantes de baixa renda no ensino superior público: desafios e estratégias. Cadernos Pedagógicos, v. 5, n. 2, p. 110–125, 2024.

OLIVEIRA, Ana Paula de; MORAIS, Carlos Eduardo. A mobilidade escolar dos jovens brasileiros: uma análise segundo grupo de renda. Revista Edutec, v. 2, n. 1, p. 34–51, 2022.

SANTOS, Fabiana dos; ALMEIDA, Lúcia. Do acesso à permanência no ensino superior: percursos de estudantes universitários de camadas populares. Revista Brasileira de Educação, v. 23, 2018.

[1] Graduanda do 3o semestre da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Membro do Veredicto – Simulações, Pesquisa e Extensão. Monitora na disciplina Introdução ao Direito II.. E-mail de contato: elisacristina662@gmail.com.

[2] Clem; Vinha; Conceição, 2024, p. 118.

[3] Oliveira; Morais, 2022, p. 45.